Wohl kaum eine Kunstform hat im letzten Jahr so viele begeisterte Anhänger hinzugewonnen, wie die des Acrylic Pouring. Auch ich selbst experimentiere seit geraumer Zeit mit dieser ‚neuen‘ Art der Farbverwendung und habe schon meinen eigenen ‚Stil‘ mit dieser Technik entwickelt. Am beliebtesten ist hier die sog. Flip-Cup Technik, bei der, wie der Name schon sagt, ein Becher bunt gemischter Farbe auf der Leinwand umgedreht wird. Das Ergebnis ist kunterbunt und unvorhersehbar – was in den meisten Fällen erwünscht ist und natürlich auch den gewissen Charme dieser Methode ausmacht. Und trotzdem hast du dich bestimmt (wie ich) auch schon einmal gefragt, welche Farbe eigentlich wo auf der Leinwand endet. Ich selbst wollte mich nicht auf meine oder die Vermutungen anderer verlassen und habe dafür getestet – und teile mein Ergebnis mit dir hier in diesem Blogpost.

Die Flip-Cup Methode

Gerade unter Anfängern ist aufgrund des geringen Schwierigkeitsgrades die Flip-Cup Technik sehr beliebt. Dabei mischt man die zuvor perfekt angerührten Farben zunächst in einem Becher wild zusammen. Ist der Becher bis zum Rand gefüllt, so legt man die Leinwand verkehrt herum auf den Becherrand. Mit einem schnellen Schwung wird nun das Ganze um 180° Grad gedreht, so dass nun der umgedrehte Becher auf der Leinwand steht. Dann muss man den Becher nur noch anheben und die Farbe auf der Leinwand durch behutsames Hin- und Herbewegen verteilen. Für die richtige Mischung sorgt hierbei das Zufallselement des Bechers – je nach Hebebewegung, Mischverhältnis im Becher und Umdreh-Bewegung können so mit den gleichen Farben vollkommen unterschiedliche Bilder entstehen.

In den meisten Fällen wird dieses unkontrollierbare Element der Technik begrüßt. Sie gibt einem die Möglichkeit, sich auch einmal von der zwanghaften Perfektion zu befreien und sich überraschen zu lassen. Auch lässt sich, so viel sei vorweggenommen, selbst mit den erweiterten Kenntnissen aus diesem Blogpost das Ergebnis nicht komplett kontrollieren. Der Zufall ist einfach ein fester Bestandteil der Methode und tief mit dem Endergebnis verankert.

Viele Künstler, darunter auch ich, haben allerdings den Wunsch, einen größtmöglichen Einfluss auf das Endergebnis zu nehmen. Gerade wenn man wie ich das Pouring nur als Basis weiterverwenden möchte oder daraus z.B. sogar Blumen o.Ä. zeichnen möchte – da kann es verlockend sein, mehr Kontrolle über die generelle Farbgebung und -positionierung zu haben. Manchmal hat man einfach eine gewisse Grundfarbe im Sinn, und möchte schließlich keine Farbe für ein schlechtes oder unerwünschtes Pouring verschwenden.

Doch wo endet denn nun welche Farbe auf dem Bild? Jeder hat da natürlich zunächst seine eigenen Vermutungen. Verlassen kann man sich darauf allerdings nicht. Deshalb habe ich diese Vermutungen getestet, und zumindest meine eigenen Annahmen widerlegt.

Zum Testvorgang

Entgegen meiner üblichen Herangehensweise habe ich versucht, die Farben möglichst klar voneinander abgetrennt im Becher aufeinander zu ‚schlichten‘. Meine Idee war hierbei, eine gewisse Farbe eindeutig einer Position im Becher zuzuordnen zu können.

Besonders wichtig ist hierbei ein exakt gleiches Mischverhältnis von Farbe, Medium, Wasser & (optional) Silikonöl, um innere Bewegungen im Becher aufgrund von Schwerkraft und unterschiedlichen Dichteverhältnissen zu vermeiden. Auch sollten nach Möglichkeit Farben der gleichen Marke verwendet werden, damit die Farben aus gleichen Bestandteilen bestehen und dieselbe Deckkraft aufweisen. Außerdem habe mich hier auf die drei Komplementärfarben Blau, Rot und Gelb beschränkt – sie heben sich am stärksten voneinander ab und können so am besten auseinandergehalten werden.

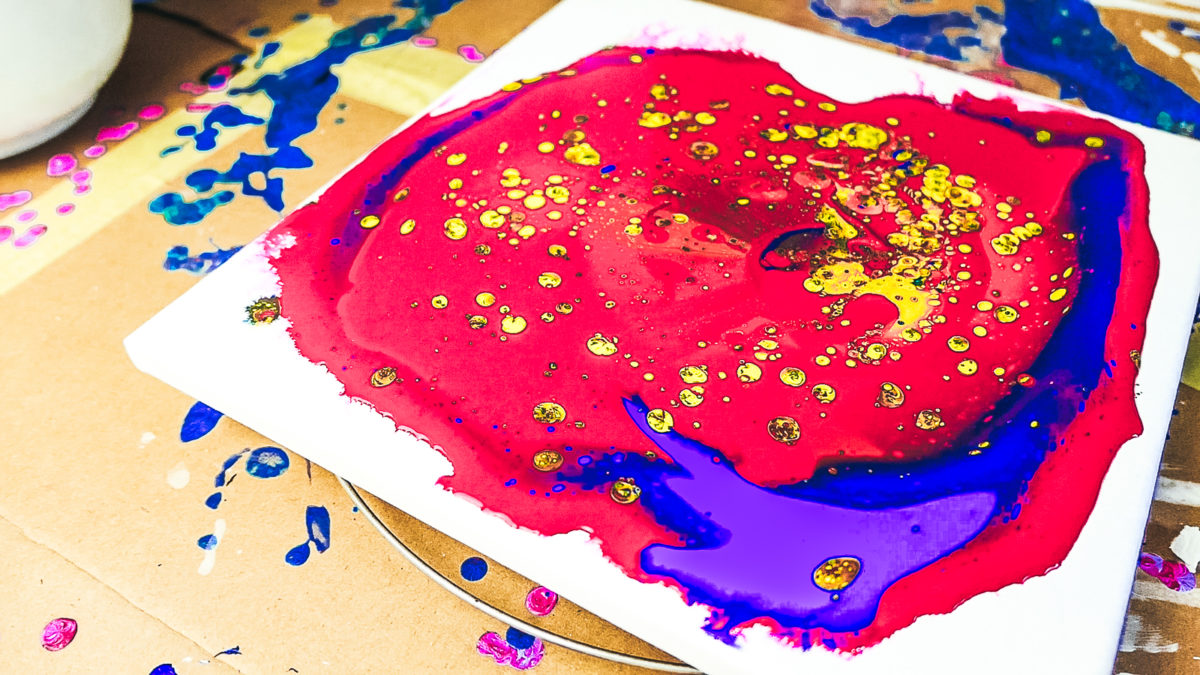

Sind die Farben erst einmal zu gleicher Menge und gut voneinander abgetrennt im Becher verteilt, gilt es, die zweite Herausforderung zu meistern. Ein geschicktes und schnelles Umdrehen des Bechers soll dabei verhindern, die Farben unerwünscht miteinander zu vermischen. Auch sollte der Becher für eine spätere Analyse möglichst mittig positioniert werden. Nun geht es an die letzte Aufgabe: Das Anheben des Bechers.

Ich habe den Becher hierbei mit mittlerer Geschwindigkeit gleichmäßig angehoben. So habe ich mein Verhalten bewusst an meiner üblichen Herangehensweise orientiert und das Ergebnis nicht durch eine zu schnelle Schwungbewegung unnötig verfälscht.

Das Ergebnis

Das Ergebnis hat mich dann doch ein bisschen überrascht. Entgegen meiner ursprünglichen Vermutung dominieren vor allem die unteren Farben des Bechers, also die dem Becher zuletzt hinzugefügten, das Endbild. Ich hatte zunächst angenommen, die Farben würden sich ähnlich ihrer ursprünglichen Position auf die Leinwand übertragen.

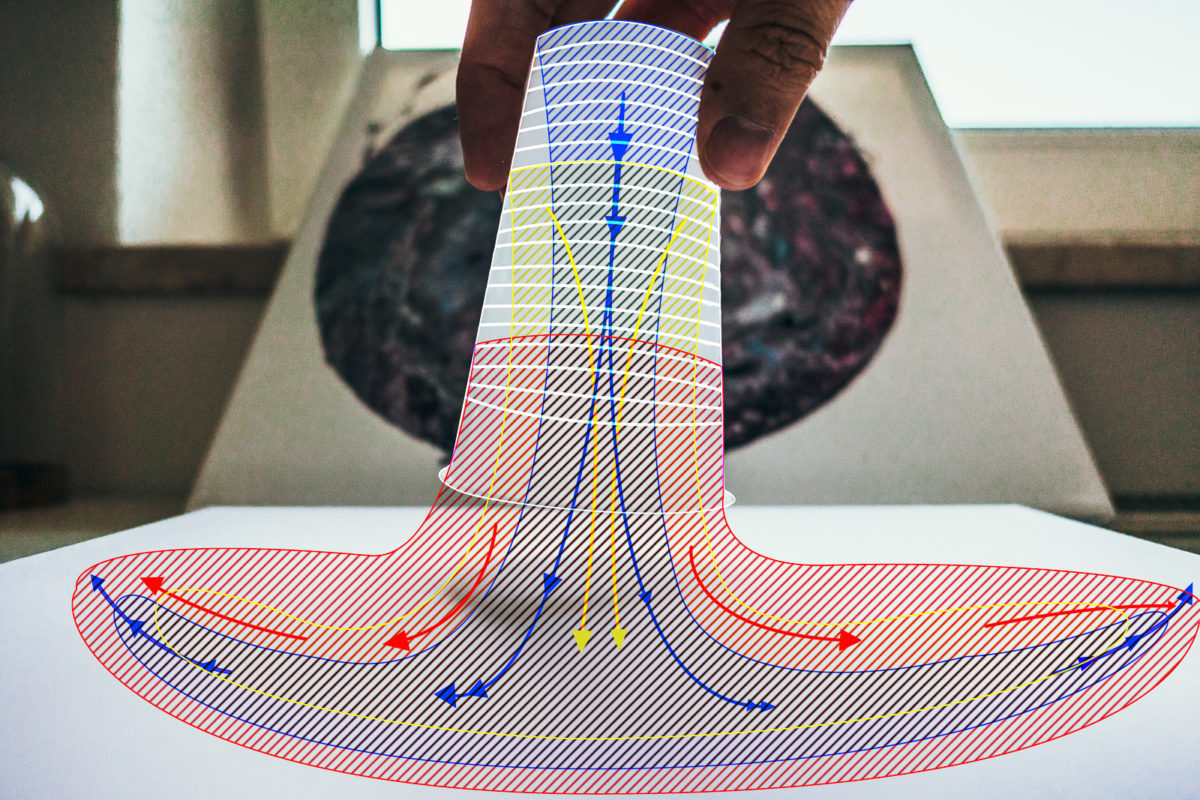

Da hatte ich die Rechnung wohl ohne die Oberflächenspannung und Schwerkraft gemacht. Vor allem letztere wirkt sich stärker auf die größere und v.a. höhere Masse im Becher (blau) aus und beschleunigt diese mehr als die unteren Farben im Becher (rot). Was dann passiert habe ich in der Zeichnung weiter unten illustriert.

Es geschieht quasi ein Umstülpen der Farbe. Die schneller beschleunigte Farbe (blau) breitet sich schneller unter der langsameren Farbe (rot) aus. Aufgrund der Oberflächenspannung schwimmt die untere Farbe (rot) oben auf und bildet einen Film, der nur durch gelegentliche „Risse“ oder durch Blasen vom Silikonöl unterbrochen wird. Je nachdem, wann diese Unterbrechungen geschehen, können so die mittlere Farbe (gelb) oder sogar die untere Farbe (blau) wieder durchdringen.

Ist die obere Farbe (rot) aufgebraucht, so treten nun von der Mitte aus die anderen Farben hervor. Fairerweise sei gesagt, das natürlich auch z.B. ein schiefes Anheben des Bechers oder ähnliche Abweichungen das Ergebnis erheblich verändern können. Auch bestimmt der Wasseranteil in den Farben und die Dünnflüssigkeit erheblich die Wirkung dieses Effekts (Stichwort Fließgeschwindigkeit!).

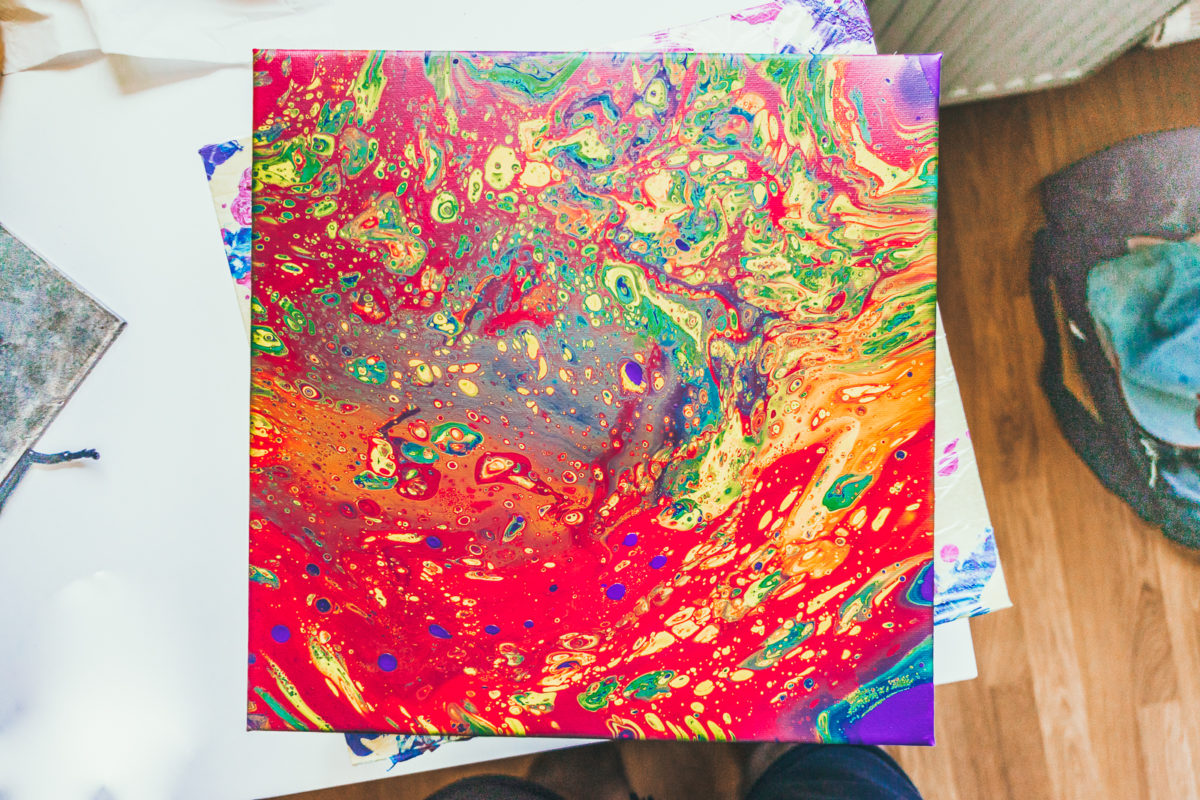

Zuguterletzt sei gesagt, dass hellere Farben natürlich dazu neigen, sich von dunkleren Farben überdecken zu lassen. Je nach Wässrigkeit und Mischverhältnis können so auch dunklere Farben bereits beim Verteilen oder erst beim Trocknen durch den Oberflächenfilm durchscheinen oder diesen sogar durchbrechen. In meinen Versuchen hat sich so z.B. die mittlere Farbe (gelb) kaum gegen die dunklere untere Farbe (rot), durchsetzen können. Auch haben einige gelbe Bereiche während der Trockenzeit einen gewissen Grünstich durch das darunter liegende Blau bekommen.

Vor allem in der Nahaufnahme rechts ist der Grün-Stich des getrockneten Bildes klar zu sehen

Das allgemeine Testergebnis behält jedoch seine Gültigkeit: Obwohl die oberste Farbe (blau) wesentlich dunkler als die unterste (rot) ist, konnte sie sich im Endergebnis kaum durchsetzen. Ich werde meine Tests in Zukunft noch mit anderen Farben und Mischverhältnissen wiederholen, um so eine genauere Vorstellung von den Vorgängen der Flip-Cup Methode zu bekommen. Auch möchte ich dich dazu anregen, deine eigenen Versuche zu machen und deine Ergebnisse mit mir und den anderen Lesern dieses Blogs hier zu teilen. So können wir alle gegenseitig von unseren Erfahrungen profitieren und so unser Wissen gebündelt weitergeben. Was sind deine Erfahrungen mit der Flip-Cup Methode und spiegeln sie sich in meinen Testergebnissen wieder? Lass es mich in den Kommentaren wissen!

Max Ruebensal

Neben meiner eigenen Tätigkeit als Künstler versuche ich andere mit meinen wöchentlich produzierten Inhalten wie Video-Essays, Artikel uvm. zu inspirieren.